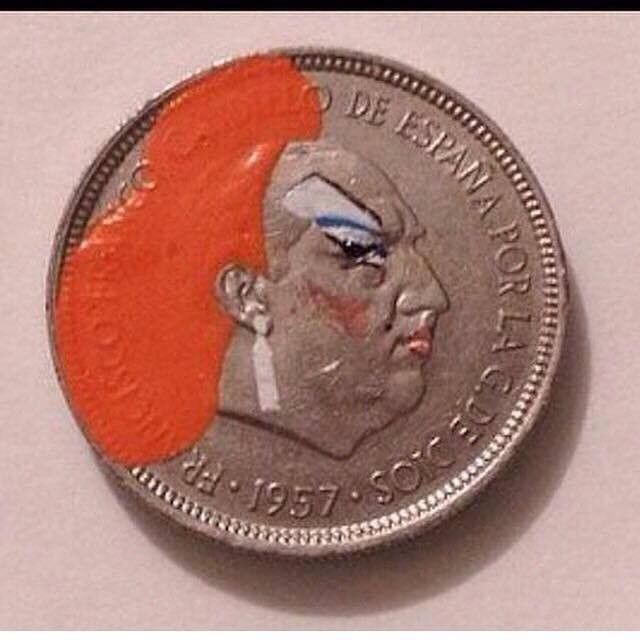

Se cumplen 50 años de la muerte de quien puso alrededor de su cabeza, en todas las monedas, la inscripción «Caudillo de España por la gracia de Dios». Ahí es nada como definición de sí mismo. Mejor debería haber puesto «dictador militar-fascista por el apoyo al golpe de estado de 1936 por parte de Hitler y Mussolini y el abandono de la República por los estados democráticos europeos».

Pocas semanas antes de su muerte, aún tuvo arrestos para aparecer en el balcón de la Plaza de Oriente y desgañitarse denunciando la «conspiración masónico-izquierdista contra España», como calificó a la oleada de protestas, incluyendo la del Papa, que se desencadenó en el mundo por las cinco ejecuciones perpetradas en septiembre.

En aquella madrugada del 20 de noviembre se anunció su muerte. Ninguna celebración ni expresión de alegría pudo tener lugar, sino que fue la incertidumbre y la inquietud por lo que podría pasar la nota dominante. A sus funerales acudió nada menos que Pinochet, el siniestro dictador chileno. Y, tal como estaba previsto -«atado y bien atado», les gustaba decir a los franquistas-, al cumplirse las «previsiones sucesorias» Juan Carlos de Borbón fue coronado «jefe del Estado a título de rey» jurando lealtad a los principios del Movimiento Nacional.

En realidad, el franquismo sin Franco se prolongó, en estado puro y duro, hasta más de un año después. En diciembre de 1976 se aprobó una Ley de Reforma Política que abría una reforma del franquismo cerrando la puerta (con el consenso de los dos más importantes partidos de la oposición, el recién refundado PSOE y el PCE) a la ruptura democrática que hasta entonces habían defendido todas las organizaciones y movimientos democráticos durante la dictadura y por la que sufrieron represalias, prisión y hasta la propia muerte tantos antifranquistas.

Quizá si Franco hubiera muerto dos o tres años más tarde la correlación de fuerzas hubiera sido mucho más favorable a una ruptura real con su Régimen (como había sucedido en Portugal en 1974) porque ello habría supuesto, a costa, sin duda, de una prolongación del sufrimiento, un mayor fortalecimiento de los movimientos y organizaciones populares que trataban de derrocar la dictadura. Nunca sabremos esto con seguridad. Lo que sí ocurrió fue una reforma pactada y una transición «tutelada» por las «fuerzas fácticas», es decir, por el ejército, los cuerpos represivos y gran parte de la judicatura, que dio lugar a una democracia (o mejor, partitocracia) de baja intensidad, pero que sí cumplía los requisitos mínimos de los estados europeos para que España pudiera incorporarse a las instituciones del continente -el Mercado Común, la OTAN…-, como era ya necesidad perentoria para posibilitar el desarrollo del capitalismo español.

La Constitución del 78, con su mezcla de afirmaciones democráticas y de supervivencias franquistas, así como los Pactos de la Moncloa, fueron resultado y reflejo de esa transición en la que el mango de la sartén nunca cambió de manos con la aceptación de las cúspides de los dos grandes partidos a cambio de su legalización y de unas elecciones, las de junio del 77, cuyas normas -además- garantizaban el triunfo de los franquistas reconvertidos (a través de la UCD encabezada por Suárez).

No pocos, hoy, reconocen ya las limitaciones de esa supuestamente modélica transición, pero las achacan a que «no pudimos hacer más». Sin entrar en lo que tiene de más que discutible esta afirmación, lo que ni estos, ni otros, dicen, es que a partir de finales de 1982, con la mayoría absoluta prácticamente en todas las instituciones políticas del PSOE de Felipe González-Alfonso Guerra, y durante varios años, sí hubo una clara ocasión para profundizar en la democracia, aprovechando las posibilidades presentes en la propia Constitución, y desmontar las estructuras no democráticas en las que pervivía el franquismo. Pero no se hizo porque no hubo voluntad política alguna de hacerlo. De ahí que ese partido haya sido desde entonces, y continúe siendo, a pesar de algunas apariencias, la columna vertebral y el eje del régimen de la Segunda Restauración Borbónica, o «Régimen del 78»: una combinación entre principios democráticos y estructuras no plenamente democráticas.

Los lodos actuales, y el auge de la extrema derecha, no son aquí explicables como simplemente un eco local de una tendencia global, sino que son también, en grado muy alto, resultado de aquellos polvos que no fueron barridos tras la muerte del dictador. Entre esos polvos está el pacto de silencio sobre los crímenes de la dictadura, la garantía de impunidad sobre sus responsables, la no reforma de instituciones fundamentales, la sacralización de la España «una y grande», la no explicación de nuestra historia reciente en las instituciones escolares y en los medios públicos de comunicación y la tolerancia con símbolos, asociaciones y lobbies claramente antidemocráticos y franquistas que sobreviven hoy, aunque se cumpla ya medio siglo de la muerte de Franco. Si no tenemos en cuenta todo esto, es imposible entender nuestro presente.