La tendencia a la división e incluso cainismo de la izquierda es un tema viejo y difícil de abordar. Alguna vez he visto apuntar cómo los acontecimientos de mayor división en la izquierda han sido sus victorias. La gran victoria del comunismo del siglo XX, la Revolución Soviética, habría llevado al cisma socialdemócrata primero y al troskista después. La Revolución Francesa también se ve con ojos polémicos, especialmente en relación a los jacobinos, una deuda tan evidente para la tradición radical y, sin embargo, con tan mala prensa entre los radicales actuales. Por el contrario, los grandes consensos de la izquierda proceden de sus derrotas. Hasta no hace tanto al menos, cualquiera identificado con la tradición socialista, libertaria o jacobina, se sentía interpelado por la Comuna de París o el bando republicando de la Guerra Civil española. Incluso aunque los nuevos izquierdismos solo quieran datar de sí mismos (un pecado de juventud bastante frecuente), como mínimo es raro encontrar impugnaciones totales de estos eventos revolucionarios.

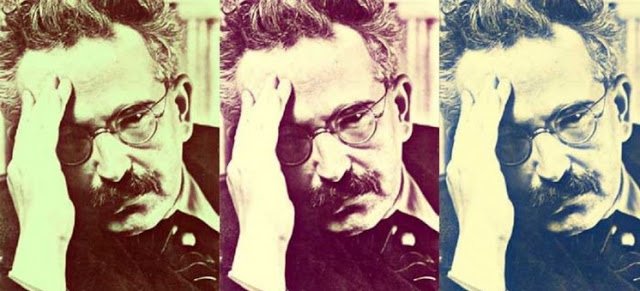

Hay algo terriblemente torcido en este argumento. La simpatía por los derrotados es un elemento importante del espíritu izquierdista. Hace tiempo, Walter Benjamín planteaba la revolución, no como progreso, sino como redención frente a las derrotas pasadas. No por casualidad es un autor que se ha revalorizado mucho en las últimas dos décadas. ¿Nos habla esto de un compromiso con la derrota? ¿Es esta una tendencia genética o tiene su historia?

Hay un vínculo histórico de cierta izquierda con el poder, resultado de las grandes victorias de la izquierda, del jacobinismo y del leninismo soviético. Podríamos decir que la historia del Partido Comunista durante el siglo XX ha sido una historia de compromiso con el poder. Los partidos comunistas parten de su compromiso con el Estado soviético. Esta posición, dentro de un gran poder geopolítico, los situó a menudo fuera de la primera línea de las revoluciones, con una posición conservadora en la revolución española, en Chile o en Cuba (hasta el momento en que la guerrilla triunfa, al menos). En Europa, con la decadencia del bloque del Este, estos partidos pasan a comprometerse con los estados liberales. El caso italiano es un ejemplo grandioso. Cómo, el mayor partido comunista del mundo occidental, pasa a convertirse en un suspiro en un partido liberal más bien anodino. El poder, con los recursos que moviliza, acaba por ser el único sentido de su existencia y se pierden hasta las formas. Hay algo de esto en la trayectoria del PSOE desde la Transición hasta la actualidad, aunque haya quien niegue cualquier vínculo de este partido con las ideas izquierdistas, incluso cuarenta años atrás. El devenir reciente de Podemos tiene también mucho de esto.

Gran parte del izquierdismo radical, del trosquismo a los autonomismos posmodernos, pasando por el maoísmo de los sesenta, parten de una crítica a esta problemática relación con el poder y ahí podríamos encontrar un origen histórico de su contrario. De los radicalismos del sesentayocho saltamos a una izquierda posmoderna que es su heredera y que abandera una aversión casi patológica a cualquier tipo de institución social y de poder político (incluso el uso de la palabra político en esta frase debería sonarle equivocado a cualquier izquierdista actual). La crítica a la izquierda comprometida con el poder se convirtió hace mucho en un lugar común e incluso en una buena forma de quedar bien en algunos eventos festivos.

Lo cierto es que la izquierda radical hace muchas décadas que no vive una victoria. Las que alguien pudiera objetar podrían considerarse más bien pírricas. La izquierda posmoderna que no es estrictamente liberal solo puede ser hija de la derrota total ¿Hacemos de la necesidad virtud? La facilidad con la que muchos radicales se pasan del libertarismo autónomo a las instituciones cuando los vientos son favorables parecería indicarlo. Al apartarse discursivamente de la búsqueda del poder, se abjura de un plumazo de un amplio rango de contradicciones asociadas a la práctica del poder y a la dificultad de las organizaciones de masas. En este sentido desde el derrumbe del muro, sale especialmente a cuenta ser libertario. Y no hablo del viejo anarcosindicalismo, que tiene su propio saco de contradicciones asociadas a la gestión de una organización que buscaba ser poderosa, en forma de burocracia, luchas por el liderazgo y tendencias al faccionalismo.

Hay algo realmente problemático en esta evasión de los problemas del poder y la organización en la izquierda radical. Una posición que podría considerarse como anti-política. Es cierto que no se niega la posibilidad de influir sobre el poder y ahí está la gran contradicción de esta posición. El ultraizquierdista, o el movimientista actual, se aleja del poder, pero su acción solo tiene sentido como interpelación a un poder que se da por supuesto, frente al cual se exponen una serie de reivindicaciones de reconocimiento, regulación, gestión, redistribución, etcétera. Por supuesto, el mayor riesgo de esto es que las demandas sean satisfechas, dejando el radicalismo desnudo ante sus vergüenzas.

Podría ser que ese alejamiento del poder y de las instituciones tenga que ver más con una situación práctica que con una discusión y un programa políticos. Hemos perdido, luego nos contamos a nosotros mismos que la que la lejanía del poder y de la victoria es la máxima virtud moral. El moralismo de la izquierda aquí es el complemento perfecto de la posición anti-política. La izquierda no busca cambiar la sociedad, sino actuar de manera correcta, sin saltarse su particular listado variable de dictados morales. La conexión de la tradición comunista con el catolicismo es fuerte. No es raro que la lucha política acabe convertida en una fábrica de santos y guardianes de la fe. Ante este panorama, el compromiso con el poder del PC o de Podemos pasa de ser su máximo error a una virtud.

El moralismo político es una posición muy cómoda en la actualidad, aunque no todo el mundo se lo pueda permitir. Una política radical no debería orientarse a quedar bien de cara a la galería, sino a cumplir unos objetivos de cambio social, lo que implica afrontar el problema de la gestión del poder y de la organización, lo que supone a su vez enfrentar contradicciones y equivocarse. ¿Cómo hacer esto sin que el poder se convierta en único objetivo y acabe sustituyendo al proyecto político transformador? No hay una respuesta fácil. Un proyecto político puede fracasar de muchas maneras. Acabar convertido en un concierto de burócratas o una agencia de colocación es una de ellas. Como mínimo no deberíamos dejarnos llevar por el fatalismo. La política no debería ser fácil y tampoco debería dejar moralmente inmaculados a los que la practican. No deberíamos fiarnos de ningún político, organización o movimiento que no se equivoque repetidamente.