Isabel I de Castilla asistió con espanto a una corrida de novillos que en un caluroso verano de junio de 1494 se celebró con ocasión de la onomástica del Infante Don Juan. Propuso un artificio consistente en recubrir las astas de toros con una funda de asta de otros bóvidos, de modo que la cornada pudiese transformarse en golpetazo. La polémica, especialmente en la iglesia, y disposiciones para transformar o eliminar las tauromaquias y otros festejos populares como los toros nupciales las hubo con anterioridad, y están bien documentadas desde Alfonso X[1], pero arbitrariamente podemos partir de esta fecha, a finales del siglo XV, para realizar el recorrido que nos permita conocer la extraordinaria diversidad de abordajes, de filosofías y de perspectivas en las que se ha presentado el antitaurinismo en España. Contextualizo este recorrido en el cambiante marco de las ideas acerca de las relaciones humano-animales en los últimos cinco siglos; y en particular, en el marco de relaciones con este fabuloso bóvido que es el toro. Porque de ser un animal numinoso, sujeto de poderes y capacidades que lo ubicaban en el espacio de lo divino en el Mundo Antiguo y en la cultura popular de siglos posteriores, pasó a ser encasillado con el resto de los animales, plenamente en el siglo XVII, entre las bestias autómatas, que podían ser convertidas en objeto, cosificados, al carecer de alma, de principios numinosos y aún de sentimientos, según la filosofía troquelada por Gómez Pereira en la primera mitad del siglo XVI y confirmada por Descartes después. Desde las postrimerías del siglo XIX, el animal se reubicó entre el número de los seres vivos, hasta ser considerados sujetos, ya no de aura divina, sino de derechos universales. Lo interesante de todo este combate entre taurinos y antitaurinos es, no ya su antigüedad y relevancia social (pues provocó excomuniones en la Iglesia de Roma y prohibiciones por parte del poder civil, sobre todo en el siglo XIX y en la contemporaneidad), sino que se ha usado como indicador de moralidad, de respeto a Dios, de racionalidad económica, de progreso, de indicador civilizatorio ante el extranjero o como asunto ético de primera importancia. Este cambiante estatus de la polémica es lo que resumo a continuación.

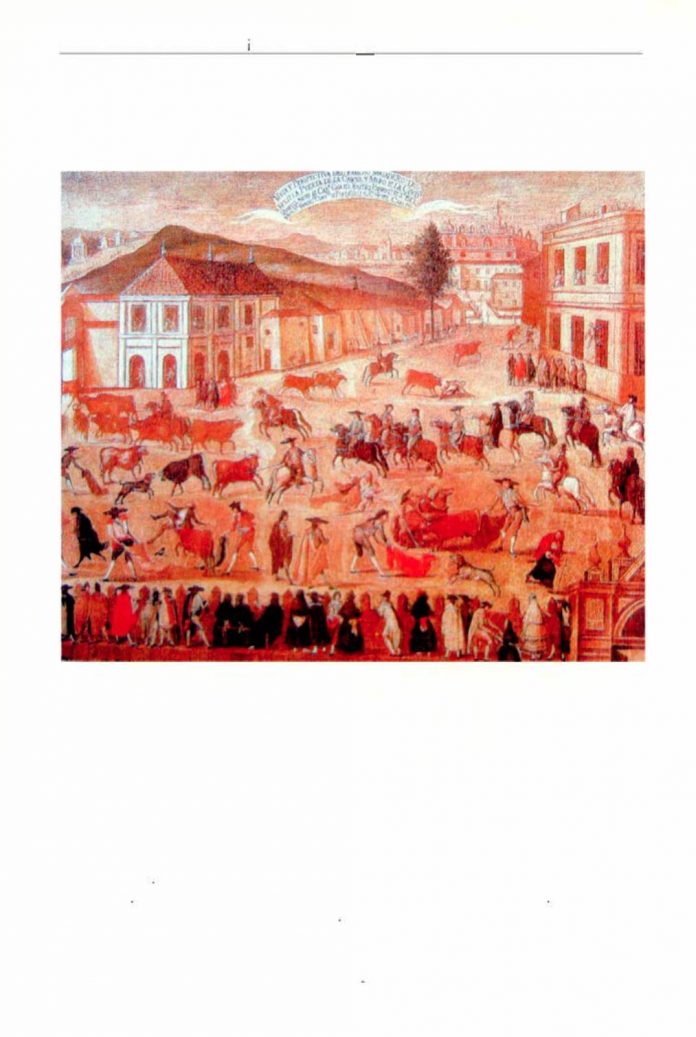

Siguiendo a Fernández Tresguerres (1993)[2], los siglos XV y XVI constituyen la primera de las etapas en las que el debate acerca de la tauromaquia cristaliza en una disputa de importante calado social. Baste recordar la tan renombrada bula del Papa Pío V que prohíbe los festejos (1567) bajo pena de excomunión; o las de sus sucesores Gregorio XIII (1575) (que rebaja aquella pena a quienes hayan recibido las órdenes); Sixto V (1583), que recupera la penalización de Pío V, hasta el Decreto de Clemente VIII (1596), que vuelve a restringir la penalización a miembros de órdenes mendicantes. Tanto Carlos I como Felipe II recibieron duras presiones para eliminar los festejos. El argumento principal de los polemistas era que la celebración con toros era una ofensa a Dios: en primer lugar, porque reproducía rituales religiosos paganos (el toro formaba parte de ritos nupciales, asociado a la fertilidad, además de su presencia en múltiples festividades populares, dedicadas a santos patronos que cristianizaban ritos paganos); luego, favorecía encuentros licenciosos entre jóvenes –hombres y mujeres- de diversa condición social; y, finalmente, ponía en grave riesgo la vida de seres humanos, un don que había sido graciosamente otorgado por el Todopoderoso. No es con fiestas y placeres como se había de honrar a Dios en la Iglesia de Roma, según Gabriel Alonso de Herrera, humanista que escribe en 1513. Ya en el siglo XVII, Tomás de Villanueva, santificado, arzobispo de Valencia, tachaba los festejos y la tauromaquia de “juego crudelísimo”, por el que sus partícipes y fomentadores habrían de dar cuentas a Dios, por permitir que tanto el cuerpo como el alma de participantes muertos dejaran en pecado este mundo. El jesuíta Juan de Mariana (1536-1623) escribió un tratado sobre los espectáculos que recogió este antitaurinismo moralizante, representando un cristianismo que entendía la especie humana como elegida y a los animales como sirvientes, pero no mediante espectáculos ni fiestas que pudrían el espíritu.

La segunda fase de la tradición antitaurina se extiende desde mediados del siglo XVII y durante la Ilustración. Esta veta está bien representado con los Padres Sarmiento y Feijoo, José Clavijo, el Conde de Aranda, Juan Meléndez Valdés , Campomanes o Gaspar Melchor de Jovellanos. Un argumento principal fue de corte economicista, reflejado en el Informe sobre los espectáculos públicos (1790) de Jovellanos. El cuidado de las reses de lidia desvía importantes extensiones de terreno para pasto, que bien podrían ser tierras de labrantío, más productivas, o ser destinadas para otro tipo de ganado más provechoso. La tauromaquia, las corridas y las celebraciones atraen y fagocitan horas para la fiesta popular improductiva que bien podrían dedicarse a la labor. Es decir, el cálculo económico se ha apropiado del pensamiento, vaciándolo, presuntamente, de significado.

En la perspectiva ilustrada también se mantiene una sensibilidad moralizante sobre criterios de “civilización”: en primera instancia, más que cruel la tauromaquia es afeada por salvaje. El lugar que ocupaban el pagano y el gentil en la perspectiva religiosa previa es ocupado ahora por el bruto. La tauromaquia es entendida como vestigio de comportamientos bárbaros, que deslustra la imagen nacional ante el extranjero (en un contexto de europeización, vía Francia). El panfleto Pan y Toros (1812), atribuido erróneamente a Jovellanos, condensa la mirada ilustrada y va más allá: los festejos taurinos representan todos los males de una España atrasada que no puede progresar hacia el modo de vida europeo. El corolario de esta tradición más ambicioso fue la Disertación de José Vargas Ponce. José Caldaso, en la número LXXII de sus Cartas Marruecas (1776), caracteriza a los españoles como “hombres ajenos de todo el lujo moderno, austeros en sus costumbres, que pagan dinero por ver derramar sangre, teniendo esto por diversión dignísima de los primeros nobles”, algo a lo que acostumbran a sus hijos, preocupación constante en la mirada ilustrada. También Blanco White dedica la cuarta de sus Cartas de España (1822) a condenar la tauromaquia por la crueldad de tentaderos, sueltas y lidia, fiereza ejercida tanto sobre toros como sobre caballos, después de mostrar cierta fascinación por la dimensión estética de la fiesta en Sevilla. Este acento en la violencia sobre los animales pone de manifiesto que la teoría del animal “autómata” de Gómez Pereira, que servía tanto para colocarlo al servicio bruto de los hombres, como para entenderlo como un recurso económico, empieza a dar paso a otro tipo de percepción sobre su naturaleza y sobre la relación de la sociedad con ellos.

La importancia de las posiciones antitaurinas, que se colaron en publicaciones periódicas y en los ensayos de la vertiente “afrancesada” de la intelectualidad española, quedó de manifiesto con la aprobación, bajo Carlos III y Carlos IV, de varias disposiciones: la pragmática sanción de prohibición de las fiestas de toros de muerte de 1785; la Real Provisión de 1790, que prohibía las corridas de novillos y toros de cuerda; y la nueva sanción de 1805 que hizo extensiva la prohibición a cualquier festejo de toros. José Bonaparte y Fernando VII revocaron tales medidas, lo que podemos entender como la victoria de posiciones casticistas y nacionalistas, en un nuevo contexto romántico en el que los valores antimodernos fueron dominantes. A pesar de ello, la senda antitaurina se prolonga en la primera mitad del siglo XIX en autores como Larra, Fernán Caballero o Velázquez y Sánchez, y continúa haciéndose más compleja durante el resto de la centuria. De un lado, van calando planteamientos basados en criterios estrictamente éticos. Es decir, el foco es colocado en el dolor, en el sufrimiento del animal, y en el (no) derecho del hombre a mantener una relación con el toro sobre esta forma de dominio. Es el planteamiento de pensadores krausistas que se infiltró en la Institución Libre de Enseñanza. Por otra parte, la vena progresista cristalizó en el movimiento antiflamenco, que agrupaba como expresiones de una (in)cultura sórdida y atrasada manifestaciones como los festejos taurinos, las juergas flamencas o las manifestaciones de religiosidad popular. Así penetró la cuestión en varios noventayochistas que han pasado a la historia por su criticismo con los toros.

Desde finales del XIX y hasta la actualidad se da inicio una nueva etapa, dominada por un antitaurinismo ético. El darwinismo y la genética, al emparentarnos con el resto de los animales, ha colaborado en la defenestración de un tipo de antropocentrismo, el que se inició claramente desde el siglo XVI en la teoría del animal máquina de Gómez Pereira. Los conocimientos en etología han abierto el camino para una ética ecológica en la que se da inicio al fin de la especificidad del género humano, de su singularidad en el reino de los seres vivos; es decir, se abre el paso a la teoría anti-especista, si usamos el neologismo creado por Ryder en 1970 –speciesism-. El mediático Desmond Morris publicó en 1990 Contrato animal, que venía a consolidar la Declaración de los Derechos Universales de los Animales, de la Ligue International des Droits de l’Animal (LIDA). Hasta el pontífice Juan Pablo II reconocía en 1990 un “soplo vital” (divino) en los animales, contradiciendo así la encíclica de Pío IX que les negaba derechos. Es en este paisaje en el que debemos contemplar las legislaciones autonómicas sobre maltrato animal que, tanto en Canarias (1991) como en Cataluña (2012) o Baleares (2017), prohíben los espectáculos con animales en el primer caso y la lidia de toros en los otros dos. La intervención del Tribunal Constitución y la aprobación de la fiesta de los toros como BIC por el gobierno central se ha convertido en el actual campo de batalla.

Una de las consecuencias de esta nueva máscara del antitaurinismo es que plantea el debate en un terreno muy particular. No se trata de intereses económicos; ni de dulcificar tecnológicamente las suertes de la lidia para perfeccionar el “buen morir” regulado del toro; ni de la supervivencia de una raza que, en términos genéticos, no existe. Ni siquiera de los servicios ecosistémicos que la dehesa en la que pace el toro bravo aporta. Se trata de un desafío al especismo secular en el mundo occidental, que debe ser respondido en términos de valores culturales. Una de las propuestas ha sido la consideración de la fiesta de toros como Bien de Interés Cultural, tanto por parte del Ministerio de Cultura como por distintas Comunidades Autónomas, promoviendo la pugna entre derechos culturales y derechos de los animales, pero esta es una historia que ya no podemos desarrollar aquí.

[1] Una documentación prolija sobre autores y argumentos para la historia de este conflicto de ideas se encuentra en el tomo II (1947) de la hercúlea obra editada por vez primera por José María de Cossio, Los Toros (1943), y que ha seguido ampliándose sucesivamente gracias a la colaboración de numerosas manos.

[2] Fernández Tresguerres, Alfonso (1993). Los dioses olvidados. Caza, toros y filosofía de la religión. Oviedo: Pentalfa Ediciones.