Jesús les dijo: «En verdad, en verdad os digo: si no coméis la carne del Hijo del hombre, y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré el último día. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él (Evangelio según San Juan, 6.53-56).

Corría al año 2017 cuando el Delegado de Fiestas Mayores del ayuntamiento de Sevilla saltó a la palestra mediática para anunciar las medidas que iba a poner en marcha para controlar distintos aspectos de los desfiles procesionales: aforamientos de algunos puntos urbanos, prohibiciones de determinados comportamientos (uso de sillas plegables) o cierre de bares durante la Madrugada, iniciando así una senda de control policial que se ha ensanchado en años sucesivos. En las entrevistas concedidas en aquellos días hizo una afirmación que, desde el escándalo que me produjo en aquel momento, no ha dejado de molestarme internamente: “el alcohol es incompatible con la Semana Santa”, por dificultar el necesario recogimiento que debe caracterizar el comportamiento del público en las procesiones. Aportaba otros argumentos relativos a la mejora de la imagen de la ciudad, que se venía ensuciando con el fenómeno de “turismo de borrachera”; así como hacía referencia al fenómeno de la botellona o al de veladores que ocupan indebidamente las vías públicas. Todas estas situaciones eran afrontadas mediante la óptica de la represión policial. Usted, que ponía énfasis en el valor religioso a las procesiones de Semana Santa, combinaba en su explicación justificativa razones que hacían referencia a otras prácticas, tiempos y contextos profanos, contaminando el asunto principal, el de la supuesta discrepancia entre experiencia religiosa y alcohol. Lo que escribo a continuación es un alegato contra este discurso que adolece de un desconocimiento profundo de la experiencia religiosa, la cual queda pobremente caricaturizada desde su poder político con un enfoque de orden público. Sostengo que afirmar la incompatibilidad entre el alcohol y la experiencia religiosa, social, estética y comunicativa que constituye la Semana Santa no es más que la expresión de una contumaz ignorancia, desbordada en varios niveles de análisis, que pretendo exponer mediante consideraciones antropológicas, sociológicas, etimológicas y religiosas:

i) Las religiones, y la cristiana católica lo es, tienden a establecer puentes entre distintos niveles de realidad: entre la divinidad (o perfección de ser) y la humanidad (o depauperación del ser), entre la experiencia social y la experiencia en la naturaleza, entre el yo y la colectividad, entre formas anteriores, menos domesticadas, de experiencia y las formas moldeadas por la socialidad o civilidad. Desde el mundo antiguo, el vino, o la cerveza –según la materia prima cuya fermentación fuese dominada por cada sociedad en cada momento histórico- ha cumplido el papel de facilitar la experiencia religiosa. No hablo ahora del carácter sacrificial del vino, la sangre del Cristo, que para un católico significa vivificación, una teofagia (alimentarse de dios mismo) mediante la que se alcanza un estado superior de perfección espiritual y corporal –a ello me referiré en el último punto-. Hablo de su uso como liberador del permanente estado de control y sujeción del individuo por todo tipo de procesos políticos, ideológicos y sociales, ese estado de alienación de la vida profana, que en las burocráticas y mercantilmente racionalistas sociedades modernas se ha llevado al extremo –valgan las distopías de Un mundo feliz o 1984 para comprender un mundo social donde la experiencia comunicativa de la fiesta no está presente-. La historia de control de expresiones religiosas por parte de autoridades (estado, en sus vertientes religiosa, política y burocrática, pero también las iglesias) es prolija y prolongada, en especial en el caso de orgías y sacrificios, dos expresiones por excelencia de experiencias festivas con sentido religioso. Así, las originales formas liberadoras de prácticas transgresoras, vinculadas al uso del vino en ritos como las orgías en honor a Dionisos, fueron objeto de persecución, encauzamiento y represión, hasta que se fueron sublimando, atemperando, en nuevas prácticas. De hecho, el cristianismo se instituye mediante la traducción de ritos preexistentes en los que la carne y la sangre sacrificial se convierten en pan y vino, cuerpo y sangre del Cristo (plena divinidad), como antes, en un marco de efervescencia mística, lo experimentaban ménades y bacantes en las fiestas dionisíacas, las más importantes de las cuales se celebraban en marzo, en un canto a la fertilidad de la primavera.

Para comprender la persistencia histórica de este tipo de fiestas, en distintos sistemas religiosos, sean con un mayor o menor grado de efervescencia, estén más o menos controlados, hay que tener en cuenta el fundamento de la experiencia religiosa: esa voluntad del ser humano (de humus, tierra) que reconoce su debilidad y pretende y aspira a conectar con la gracia poderosa de la divinidad, sea Dionisos o sea el Dios humanizado de los cristianos. Pues la gracia de cada sujeto se va diluyendo en el desgaste de su vida y necesita ser repuesta en el contacto con lo sagrado. Es en la fiesta donde se tiene conciencia de experimentar la auténtica vida, esa que escapa a las rigideces de la vida cotidiana, profana, ordenada por las reglas de la cultura. Por eso, la fiesta religiosa, en el sentido apuntado, es ese espacio en el que, cíclicamente, volvemos a esa experiencia de plenitud, a través del ritual, ya sea en carnavales, ya en las dramatizaciones de la pasión o en cualesquiera otras.

ii) En este marco de búsqueda de experiencia religiosa, no se puede pasar por alto que cerveza y vino son de las formas más antiguas conocidas de alteración de conciencia en la geocultura del mediterráneo, y su papel en las festividades religiosas era clave, como ha escrito Genaro Chic[1]. Ambas funcionaban como agentes enteógenos (tener a dios dentro), esto es, como favorecedoras de una alteración de conciencia a partir de la cual se podrían experimentar esos tránsitos entre distintos niveles (naturaleza, plenitud de ser, divinidad, unificación del yo en el colectivo). La ebriedad, especialmente si es contenida, facilita la comunicación en un plano de trascendencia, de unificación en un horizonte desbordante, como lo definió certeramente Nietzsche al hablar de Dionisos[2]. Si queremos remitirnos a las fiestas orgiásticas dedicadas a esta divinidad, originalmente se trataba de dramatizar algunos pasajes de su trayectoria vital, en las que él mismo fue despedazado y comido, siendo su sangre vertida para generar vida (emergiendo un granado de jugo rubí). Señor Cabrera, usted no puede ser tan bobo para considerar que quienes en la actualidad quieren experimentar con plenitud la fiesta sean ménades (que no manadas) que instigan experiencias orgiásticas a los iniciados, como en aquellos ritos dionisíacos de protagonismo femenino. Debe usted saber que la Semana Santa tiene diversidad de posibilidades interpretativas, en claves socio-religiosas más próximas, pero no menos trascendentes: la primera y que le da sostenimiento, la conmemoración del sacrificio del Dios cristiano a través de su Hijo, justo a partir de un momento, el de la cena de la institución de la eucaristía, que inauguraba un modo sacrificial más suave, que restaba toda la ancestral fuerza incontrolable de sacrificios de sangre y carne (primero, incluso humanas, como se pone de manifiesto en Las bacantes de Eurípides; después, animales). Pero hay otras lecturas, complementarias y compatibles, de esta fiesta mayor de la ciudad. Entre el público hay quien observa en el Cristo sufriente al perseguido, rebelde e injustamente condenado y se compadece de él para proyectarlo como antihéroe con el que identificarse por oponerse al poder instituido. Hay quien a través de la Madre quiere experimentar catárticamente la purificación mediante la empatía del dolor por la pérdida del hijo carnal y por el deicidio. En ambos casos, es muy original el modo andaluz de dramatizar esta experiencia, interpretando la relación homo-divinidad mediante su humanización, que no quiere decir igualación. Es también un espacio de exaltación de la fertilidad ecológica –del que la renovación que promete la resurrección podría ser su trasunto-; como lo es de recuperar y revivir, recordando íntimamente, intensamente, la memoria de antecesores, amigos, vecinos, estén vivos o muertos, con lo que dar continuidad al tejido social de la ciudad como un ser viviente, que se siente y se piensa en el éxtasis festivo. Esta fiesta es, también, una ocasión –y en Andalucía deberíamos ser muy conscientes de ello- de desembarazarnos del modelo normativo y dominante del yo individuo. A través de la fiesta religiosa facilitamos la fusión de cada yo en un horizonte colectivo, que podemos sentir (más que pensar) con el barrio, con la biografía de nuestros ancestros o con la historia de la hermandad, de la ciudad y sus instituciones. En ninguna de estas posibles lecturas de la fiesta observo la incompatibilidad que usted presume con las bebidas enteógenas. Más bien, entiendo la fiesta como experiencia orgiástica en un sentido etimológico riguroso: como expresión de plenitud fecunda, fruto de esa experiencia de conexión religiosa en distintos planos.

No puede usted perder de vista que a través del rito que dramatiza el deicidio, con su diversa exaltación sensorial, sea festiva, de alborozo, sea de luctuosa contemplación, se promueve la participación en una experiencia colectiva. Y el comensalismo, dentro de cual las bebidas alcohólicas cumplen su papel, remite a este mismo horizonte de unificación en lo colectivo.

Antes de morir, Roy Rappaport escribió un ensayo para explicar la fundamental importancia que la religión ha tenido a través del ritual en la evolución histórica del ser humano, y aún en su hominización[3]. En el contexto de fiesta, uno de los elementos básicos es lo numinoso: la experiencia irracional, emocional, no discursiva e inefable de lo santo. Los fieles, los devotos, los participantes perciben su propia insignificancia en conexión con la superioridad de ser de la divinidad, externa, abrumadora, arrebatadora, sobrecogedora, fascinante: se trata –explica Rappaport- de una experiencia que al tiempo que inspira sobrecogimiento es poderosa y atractiva, gracias al elemento dionisíaco del Numen, que cautiva, transporta, embelesa, abruma y embriaga, como el vino. Entusiasma (de nuevo, la divinidad dentro de uno), en una palabra. Sólo quien se haya visto embebido en un contexto ritual como el propiciado por una procesión en determinados momentos inesperados e independientes de nuestra voluntad, puede entender esta emoción inefable de embriaguez que, no sólo no es incompatible, sino absolutamente solidaria con esa dimensión dionisíaca que facilita la unificación, sobre todo porque se vehicula a través de manifestaciones estéticas –y el arte es otra vía de la experiencia numinosa: como decía Bachelard, el mundo es bello antes de ser conocido.

Maffesoli ha escrito que los políticos suelen olvidar “el fracaso de las teorías que intentan, de modo petulante, ignorar o corregir, según los casos, el vaivén caótico de la pasión” [4]. La pasión experimentada en las fiestas (un ethos de emoción estéticamente alimentada, no racional) es perturbadora, como lo era Dionisos, con su biografía plagada de rebeldía, de escapismo, de evadir los procesos de persecución, burlándose de lo establecido. En el mundo antiguo, las experiencias rituales, mistéricas, requerían prácticas de iniciación. Y este deber de iniciación es lo que estamos abandonando con esta deriva de prohibición reglamentista. Como en otros ámbitos de la vida social, en la fiesta estamos renunciando a la obligación de iniciar, de educar (ayudar a conducir) cómo poder convivir en la fiesta, siendo ésta esa rendija para una experiencia comunitaria cada vez más amenazada por el hiperindividualismo y el control técnico y burocrático de la sociedad de hoy. No conceder cierto espacio a este tipo de experiencia –como la inoculación de una dosis controlada del patógeno en una vacuna- puede derivar en la exacerbación de patrones de exceso mediante otros cauces, de modo que las restricciones pueden, paradójicamente, promover de modo no deseado las conductas que se pretenden abolir represivamente. En caso contrario, vamos a la progresiva instauración de un estado policial, con ayuda tecnológica, con nuevas y ultimísimas medidas de vigilancia que se van incorporando cada año, como el uso de drones este año en la Semana Santa. La experiencia de unificación mediante el afecto y la emoción de las fiestas nos restituyen y revitalizan, al tiempo que nos permiten experimentar más fielmente nuestra naturaleza, momentáneamente huída del homo racional, racionalista, empobrecido espiritualmente.

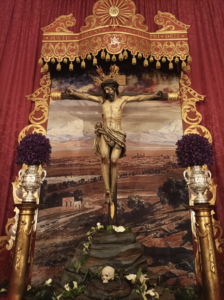

iii) Una última reflexión basada en la mitología comparada. Ya he establecido un hilo de continuidad entre ritos orgiásticos y sacrificiales del culto a Dionisos (dios de la cerveza y del vino que se fue expandiendo por el mundo helénico en fechas tempranas y cuyas correrías se extendieron por zonas limítrofes de influencia mediterránea) y el sacrificio del Dios cristiano en su versión humana. En ambos casos los iniciados habían de participar en un banquete ritual en el que se ingería la carne y la sangre de la divinidad como una forma de conexión religiosa. En la Antigüedad, eran carne y sangre de víctimas sacrificadas que representaban el despedazamiento de Dionisos a manos de los Titanes. En el cristianismo, la misa evoca el sacrificio que se presume definitivo: el del mismo Dios que se entrega en forma humana, como chivo expiatorio, para limpiar la deuda (culpa, pecado) que traemos desde el nacimiento en nuestra condición de mortales. De ahí que, ya en la Edad Media, se representaba ese modelo iconográfico en que la sangre del cordero de Dios se derrama por la cruz sobre la calavera de Adán a los pies del patíbulo, en el Gólgota.

Su sangre y su cuerpo se transubstancian en vino y pan, como modos sacrificiales atenuados –liberados de su violencia originaria- y todo este aparato simbólico se inscribe en un mito de redención que pretende ser universal, católico. Al decir de Eliseo Ferrer en Sacrificio y drama del Rey Sagrado, este tránsito de los dionisíaco al cristianismo primitivo fue facilitado por los misterios órficos –Orfeo el primer profeta, discípulo y predicador del dios del vino-, que le aportaron a esa tradición una dimensión soteriológica, de salvación. Ferrer resume así la relación entre Dionisos, los Titanes y la formación de la humanidad, que procede de una versión, ya en época cristiana, de autores neoplatónicos: El asesinato y sacrificio de Dionisos por los Titanes fue castigado por Zeus con su fulminación. “De sus cenizas, que también contenían los restos del Dios asesinado y recién ingerido, mezclados con el barro, creó a los seres humanos”[5]. Por tanto, la noción dualista que contempla al ser humano como cuerpo/alma, respectivamente mortal/inmortal y cargando con una deuda de vida original, se prefiguraba en esta tradición. Aún más, el componente espiritual de los hombres contenía tanto el principio pecaminoso de los Titanes –de donde heredamos un pecado original que debe ser expiado- como el divino aportado por los restos de Dionisos sacrificado. Cómo la religión extática dionisíaca se dulcificó en una de tipo místico y soteriológica mediante el orfismo, y cómo ésta pudo filtrarse entre comunidades de judíos en el momento de la ocupación romana no es cuestión fácil de elucidar.

Dionisos y Ménades. Vaso de figuras rojas (Atenas, 440 a. C). Fotografía: Antonio Jesús Muñoz

Dionisos y Ménades. Vaso de figuras rojas (Atenas, 440 a. C). Fotografía: Antonio Jesús Muñoz

Custodia de Juan de Arfe Sevilla, con espigas de trigo y racimos de uva Fotografía: Antonio Jesús Muñoz.

Pero, en todo caso, en toda esa tradición mítica se expresa el papel de Dionisos, muerto y resucitado, en la génesis de la humanidad y su vinculación con la divinidad y su salvación, lo que nos puede ayudar a entender el papel del vino en sus celebraciones. En un contexto apropiado como el de la conmemoración de la muerte y resurrección de otro inocente, judío, pleno de gracia, siglos más tarde, el vino puede ser el vehículo mediante el que los humanos buscamos una reintegración, siquiera sea puntual y evanescente, en la plenitud de ser que se dispersó en aquel acto criminal. Mediante la dramatización de esos sacrificios, con la presencia del vino, podemos restaurar el orden sagrado momentáneamente para, una vez purificados y habiendo presentido la plenitud de la conexión con lo santo gracias al ritual, volver a nuestra profana y empobrecida condición de mortales. Los dramas de Dionisos y Jesucristo, señor Cabrera, se han sucedido históricamente para hacernos más soportable la existencia, y usted no debería destrozar, titánicamente, estas conexiones sagradas para los participantes en la fiesta de la Semana Santa.

[1] Chic García, G. (2010/2011): “El aceite y el vino de la Bética: entre el prestigio y el mercado”. AnMurcia, 25-26, p. 279-295.

[2] “Bajo el encanto de la magia dionisiaca no solamente se renueva la alianza del hombre con el hombre: la Naturaleza enajenada, enemiga o sometida, celebra también su reconciliación con su hijo pródigo, el hombre… Entonces el esclavo es libre, caen todas las barreras rígidas y hostiles que la miseria, la arbitrariedad o la ‘moda insolente’ han levantado entre los hombres. Ahora, por el evangelio de la armonía universal, cada uno se siente no solamente reunido, reconciliado, fundido, sino Uno, como si se hubiera desgarrado el velo de Maia y sus pedazos revoloteasen ante la misteriosa ‘Unidad primordial’. Cantando y bailando, el hombre se siente miembro de una comunidad superior… el poder estético de la naturaleza entera, por la más alta beatitud y la más noble satisfacción de la unidad primordial, se revela aquí bajo el estremecimiento de la embriaguez” (Nietzsche, 1969: El origen de la tragedia, p. 27), citado en Chic (2010/2011).

[3] Rappaport, R. A. (2001) Religión y ritual en la formación de la humanidad. Cambridge University Press.

[4] Michel Maffesoli: “La rebelión del cuerpo”, El País, 28/08/1983: [https://elpais.com/diario/1983/08/28/opinion/430869612_850215.html]

[5] Ferrer, E. 2021. Sacrificio y drama del Rey Sagrado. Madrid, Stars Publishers, p.284.